学術創成プロジェクト ハイライト

学術創成プロジェクト 2006-2010 †

<科学研究費補助金研究課題>

研究代表者 田中耕一郎 (京都大学大学院理学研究科 iCeMS教授)

研究者数・期間 5 人(平成18年度~平成22年度)

【目 的】【ハイライト】【メンバー】【研究成果】【成果リスト】

ハイライト リスト ⇒⇒⇒学術創成研究の最新成果を紹介します

- 学術創成プロジェクト 2006-2010

- EDO-TTFに導入したメチル基の効果

- (EDO-TTF)2XF6の金属-絶縁体転移に対する同位体効果

- 半導体-半導体転移を示す電荷秩序物質 (MeEDO-TTF)2PF6

- MeEDO-TTFの積層様式からの錯体の電子状態の予測

- (EDO-TTF)2XF6の金属-絶縁体転移に対する陰イオンの効果

- EDO-TTF類縁体を用いた分子性導体の開拓

- ジセレナジチアペンタレン(STP)系ドナーの合成と分子性導体への展開

- θ型配列を有するTTP系導体の開拓

- X線を用いた電子構造-分子構造-スピン強結合系での光誘起効果の観測

- 新しい量子強誘電体(Ba,Ca)TiO3単結晶の開発とその巨大電場誘起結晶歪み

- 蛋白分子内での光誘起構造変化による分子輸送機構

- 光による相転移現象で2つの秩序が時間的に分離して変化/回復することを見いだしました

- 水のテラヘルツ領域の複素屈折率の精密決定に成功しました

EDO-TTFに導入したメチル基の効果 †

X.F. Shao, Y. Nakano, H. Yamochi, A.D. Dubrovskiy, A. Otsuka, T. Murata, Y. Yoshida, G. Saito, S. Koshihara, J. Mater. Chem., 18(18), 2131-2140 (2008)

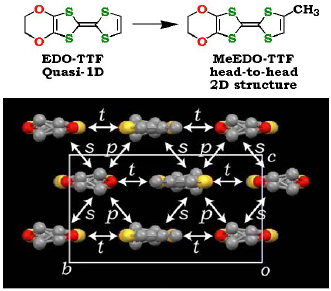

EDO-TTFは、一般に、擬1次元的な電子状態を持つ錯体を与え易い。この分子にメチル基を導入すると、π-電子系はほぼ元の状態を保ったまま、分子の対称性を低下させる事が出来る。

(MeEDO-TTF)2X (X = BF4, ClO4)は同形の錯体であり、何れも粉末加圧形成試料を用いた測定でも測定最低温度(10 K)まで金属的挙動を保った。結晶中では分子の向きを揃えて積層したカラム構造が生成していた(図中の相互作用sで結ばれた分子)。分子間の相互作用は2次元的であり、これが、低温まで金属状態が保たれる事と良く対応している。

ただし、分子間相互作用は弱く、これらの錯体は金属と半導体の境界付近に位置すると考えられた(ClO4錯体の場合の重なり積分値: t = 11.3, p = 8.5, s = -5.4×10-3)。

(EDO-TTF)2XF6の金属-絶縁体転移に対する同位体効果 †

Y. Nakano, K. Balodis, H. Yamochi, G. Saito, M. Uruichi, K. Yakushi, Solid State Sci., 10(12), 1780-1785 (2008)

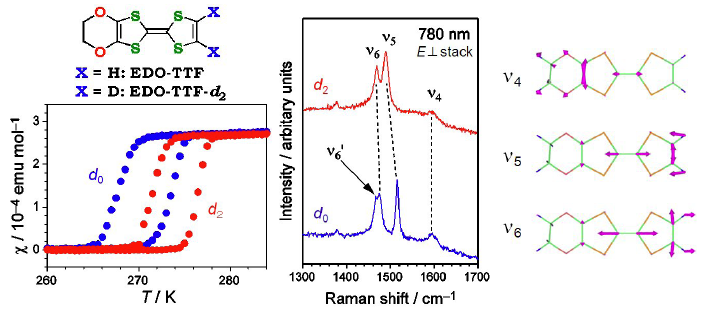

光誘起相転移現象の解析等から、(EDO-TTF)2XF6中では電子-格子(分子振動)間の相互作用が強く働いている事が知られている。X = P, Asの錯体について、ドナー分子を部分重水素化した(EDO-TTF-d2)2XF6を作製し、その金属-絶縁体転移の挙動を調べた。何れの陰イオンとの錯体についても、軽水素体に比べ、転移温度が約3 K上昇した(左図はX = AsF6での帯磁率の温度変化)。

振動スペクトルを調べたところ、C-H(D)結合に基づく振動のみならず、π-電子系の骨格振動も同位体シフトを起こしていた。中央の図は、X = Pの錯体のRamanスペクトルであり、ν4-ν6のバンドは、それぞれ、右図に示した振動モードに対応する(ν6'はν6と別モードがFermi共鳴を起こして生じたバンドと考えられる)。

これらのモードが電子状態と有効に相互作用(結合)していると仮定すると、重水素化に伴う転移温度の上昇はPeierls転移の転移温度を与える理論式からの予測と定性的には矛盾しないが、他の効果も含め、同位体効果に関する解釈は現在も考察中である。

半導体-半導体転移を示す電荷秩序物質 (MeEDO-TTF)2PF6 †

X.F. Shao, Y. Nakano, M. Sakata, H. Yamochi, Y. Yoshida, M. Maesato, M. Uruichi, K. Yakushi, T. Murata, A. Otsuka, G. Saito, S. Koshihara, K. Tanaka, Chem. Mater., 20(24), 7551-7562 (2008)

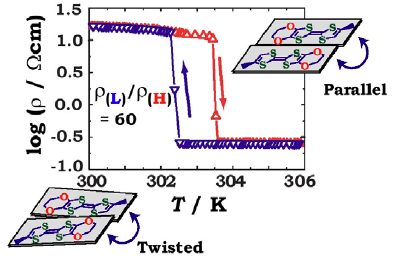

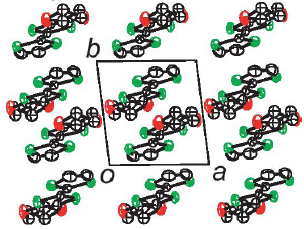

(MeEDO-TTF)2PF6は室温直上(約303 K)で分子配向の変化を伴う1次の半導体-半導体転移を起こした。高温相では総てのドナー分子が平行に充填されていたが、低温相では分子短軸方向に隣接するドナーの分子面は相対的に傾き合っていた。

高温相の結晶構造は、低温まで金属状態を保つBF4やClO4との錯体と同形であった。また、構造解析の結果からは、低温相、高温相、何れにおいても、結晶学的に独立なMeEDO-TTFは1分子のみであった。しかし、低温相では電荷秩序が局在化しており、高温相では秩序が時間的に揺らいだ状態にあると解釈される振動スペクトルの温度変化が観測された。

MeEDO-TTFの積層様式からの錯体の電子状態の予測 †

X.F. Shao, Y. Yoshida, Y. Nakano, H. Yamochi, M. Sakata, M. Maesato, A. Otsuka, G. Saito, S. Koshihara, Chem. Mater., 21(6), 1085-1095 (2009)

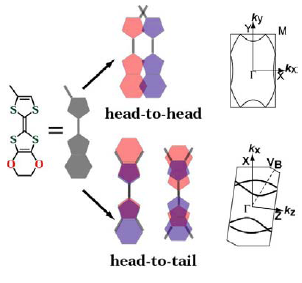

対称性の低い平面的な分子が分子面を平行にして積み重なる時、同じ方向に分子が配列する(head-to-head)か、互い違いに並ぶ(head-to-tail)かの自由度がある。一般に、対称性の低い形状を持つTTF誘導体から得られる導電性錯体は、head-to-tail型、或いは、これとhead-to-head型の配列が混在したドナー層から構成される。従って、純粋にそれぞれの積層様式のみからなる物質を比較する事は困難であった。

MeEDO-TTFの錯体を系統的に作製した結果、これらこれらふたつの積層様式のいずれかのみから構成されたドナー層を持つ錯体が得られてきた。

これらを比較すると、head-to-head型積層様式のみから構成されるドナー層は、BF4錯体に見られる様に、2次元的な電子状態を持っていた。一方、head-to-tail型の重なり様式を持つ錯体は、擬1次元的、或いは、MeEDO-TTFの多量体中に電荷担体が局在化した電子状態を持つ事が判った。この事は、MeEDO-TTF錯体の電子状態が、分子間の重なり様式から予想できることを示唆している。

(EDO-TTF)2XF6の金属-絶縁体転移に対する陰イオンの効果 †

Y. Nakano, H. Yamochi, G. Saito, M. Uruichi, K. Yakushi, J. Phys.: Conf. Ser., 148, 012007-1-4 (2009)

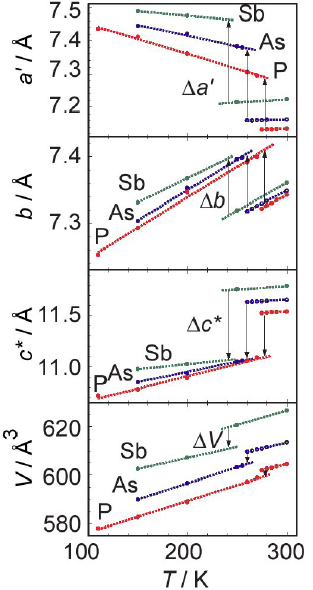

(EDO-TTF)2XF6 (X = P, As, Sb)は同形構造を持ち、その金属状態が持つ多重不安定性に基づく金属-絶縁体転移を起こす。何れの場合も、際立った分子変形を伴う。陰イオンが大きくなるにつれ、転移温度は下がり(279.0 → 270.8 → 242 K)、転移の温度ヒステリシスは増大した(1.0 → 5.5 → 14 K)。

これらの転移に伴う、単位組成あたりの結晶格子の変化を検討した。a'(bc*面に垂直な方向の繰返し周期), b, c*の各軸長、および、単位格子体積(V)のいずれもが転移温度で不連続に変化した。特に、c*-軸の長さ(正確には1/|c*|)の不連続性が際立っており、結晶格子の異方的な変形が確認された。陰イオンが大きくなるに従い、Vの不連続性も増大しており、これがヒステリシスの大きさと関連していると考えられる。

EDO-TTF類縁体を用いた分子性導体の開拓 †

T. Shirahata, T. Kawamoto, T. Mori, Y. Misaki, Y. Nakano, H. Yamochi, in preparation.

T. Morikawa, T. Shirahata, Y. Misaki, Y. Nakano, H. Yamochi, in preparation.

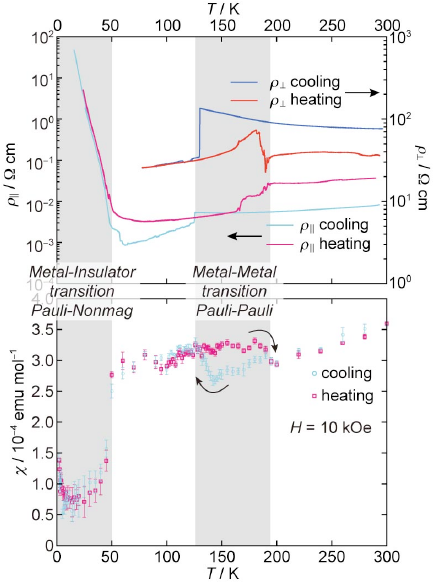

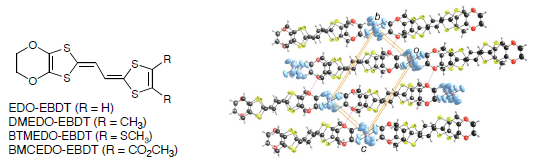

動的相スイッチ機構を内在する有機電子材料を開拓するため、EDO-TTFを基幹骨格とした分子の電荷移動錯体の開発を行っています。EDO-TTFのジメチル置換体DMEDO-TTFのPF6塩は130 K付近で一次の相転移を示すことが知られていますが、室温の結晶構造、転移後の結晶構造、伝導挙動の詳細は明らかにされていません。そこで(DMEDO-TTF)2PF6の構造・物性を詳細に調べてみました。結晶構造は(EDO-TTF)2PF6に類似しており、強結合近似法により計算したフェルミ面から擬一次元的な電子系を有することが判りました。転移後の構造を調べる目的で130 K以下の構造解析も試みましたが、転移温度で結晶が激しく崩壊する(ムービー参照)ため低温金属相の構造は明らかにできていません。また130 Kの相転移は比抵抗及び磁化率の温度依存性の測定結果から、一次の金属-金属転移であることを明らかにして、さらに50 Kで非磁性の絶縁体となることを見出しました。

(DMEDO-TTF)2PF6の結晶を急冷した様子。転移温度で結晶が飛び散る様子が分かります。

EDO-TTFのビニローグ誘導体であるEDO-EBDTsについて検討を行いました。新規ドナー分子は良好な収率(53~86%)で、且つ数百mgのスケールで合成することが可能です。新規ドナー分子の第一酸化電位は対応するTTF誘導体に比べ、0.5~1.0 V低下しており、電子供与性が強くなっていること、さらにビニローグ骨格で拡張した効果によりオンサイトクーロン反発の指針であるΔE値が0.17~0.24 V小さくなっていることが判りました。電解法によるカチオンラジカル塩の単結晶化を検討し、黒色針状晶の(DMEDO-EBDT)2PF6を得ることに成功しました。この塩の結晶構造は(EDO-TTF)2PF6に類似していますが、横方向の分子配列において分子長軸方向のずれが大きくなっているためPF6アニオンを挟んだc軸方向にも弱いO・・・O相互作用が形成されている点が興味深いところです。この塩は約185 Kにおいて金属-絶縁体転移を示します。この転移機構は現在のところ不明ですが、今後、これらの物性測定を行い解明していく予定です。

ジセレナジチアペンタレン(STP)系ドナーの合成と分子性導体への展開 †

K.Ishizu, M. Watanabe, T. Tanahashi, Y. Misaki, M. Ashizawa, T. Mori, J. Phys.: Conf. Ser., 148, 012021-1-5 (2009)

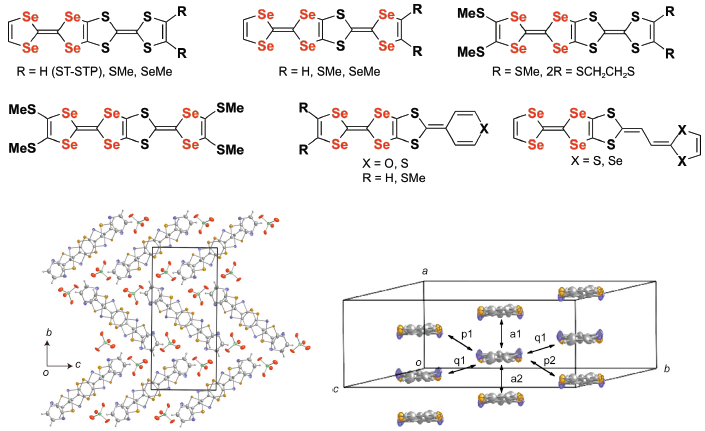

BDT-TTP骨格内の硫黄原子をセレン原子に置き換えることは、これらを伝導成分とした分子性導体のバンド幅をチューニングし、電気物性を制御する上で重要です。そこで中央のTTP部の硫黄原子のうち2個をセレン原子に置き換えたジセレナジチアペンタレン(STP)系ドナーの合成を検討したところ、図に示すような分子の合成に成功しました。

電解法により得られた(ST-STP)ReO4の結晶構造を図に示しました。ドナー分子はβ型配列をとっていますが、分子長軸方向のずれが大きいため横方向の相互作用は小さいと考えられます。バンド計算によるとこの塩は近年注目を集めているゼロギャップ導体と類似した電子構造を持つことが示唆されました。しかしこれは伝導度測定の結果(σrt = 7.7 × 10-3 S/cm, Ea = 0.14 eV)と一致しません。バンド計算に用いられている拡張ヒュッケル法で得られたST-STPのHOMOは分子全体に非局在化していますが、よりレベルの高いDFT計算やCV、X線構造解析の結果から判断するとST-STP分子の電荷は主にTTF部位に分布していると考えられます。これを反映させ再度計算を行うと、積層内で強く二量化したバンド絶縁体であることが示唆され、伝導性により近い結果になりました。現在ST-STP分子のTTF部位に電荷が偏った状態を外部刺激により融解させる実験を検討しています。

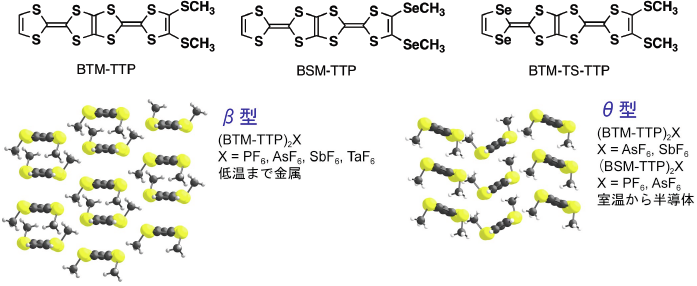

θ型配列を有するTTP系導体の開拓 †

M. Noda, M. Yasuda, Y. Nakano, H. Fueno, A. Ito, K. Tanaka, H. Fujiwara, T. Sugimono, Y. Misaki, Chem. Lett., 37, 396-397 (2008); M. Noda, Y. Misaki, K. Tanaka, Curr. Apply. Phys., 6, 943-947

電荷秩序相は超高速・高効率光誘起相転移を示すことが期待される電子相です。θ型と呼ばれる分子配列は電荷秩序相が基底状態になりやすく有望視されています。そこで、θ型配列を有するTTP系導体の探索の一環として2つのチオメチル基を有するBTM-TTPについて検討しました。BTM-TTPは八面体型の陰イオンと(BTM-TTP)2X (X = PF6, AsF6, SbF6, TaF6)の組成を有する針状晶と板状晶を与えます。X線結晶構造解析の結果、針状晶はβ型配列であり、板状晶はθ型配列であることが判りました。また、セレン類縁体BSM-TTPについても検討を行ったところ、PF6, AsF6でθ型配列をとる物質を得ることに成功しています。強結合近似法を用いたバンド計算によると、β型塩は擬一次元的な開いたフェルミ面をθ型塩は閉じた二次元的なフェルミ面を有することが示唆されました。しかしながら、θ型塩の電気伝導度の温度依存性は半導体的であり(Ea = 0.13 eV)、比較的大きな活性化エネルギーを示します。これはバンド幅が狭いことが原因であることが考えられ、この問題を解決するために、現在、TTP骨格内にセレン原子を導入したBTM-TS-TTPについてもθ型配列を有する物質群の探索を行っています。

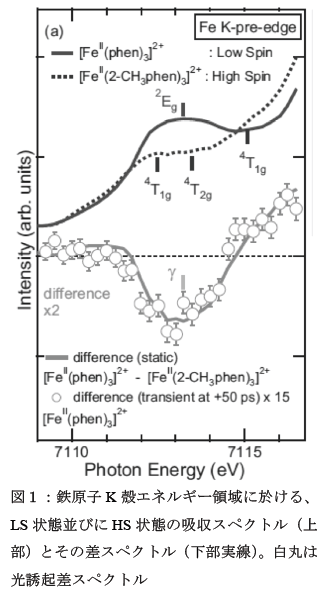

X線を用いた電子構造-分子構造-スピン強結合系での光誘起効果の観測 †

サブÅオーダーの空間分解能を実現するX線構造解析法には、回折、散乱、吸収測定法があり、その中でもX線吸収分光法(XAS)は、液体、固体、気体と試料の形態を問わず、電子状態、スピン配置、構造を同時に測定できるという利点を持っている。しかしながら、レーザーをトリガーとしたパンプ・プローブ法の時間分解XASは、世界的に見ても萌芽的な手法であり、未だ開発と改良が必要な技術的課題が多い。これらの技術的課題解決の為の装置開発を行い、スピンクロスオーバー錯体を用いた測定を通じて、装置評価、改善を行い、動的スピン、構造情報の同時測定を初めて達成することが出来た。 図.1は鉄イオンXASのプリエッジ領域と呼ばれるているものである。プリエッジピークは、1sから4p軌道への双極子遷移を介して、3d軌道へ四極子遷移する吸収であり、3d電子の情報を反映している。スピンクロスオーバー現象の本質は、3d電子のスピン転移であるため、この吸収の詳細な解析が重要である。しかしプリエッジピークは、双極子禁制の遷移であるため、一般的にK吸収端などのメインピークに比べ非常に吸収強度が弱く、時間分解測定では観測に成功した例は今日まで皆無である。本研究ではX線の位置安定化、レーザーとX線の空間的な重なりを満たすFOMスキャンなどの検出効率の改善と大強度のX線を用いることにより、プリエッジピークの時間分解測定を世界で初めて実現した。この吸収は、1sから4p軌道への双極子遷移を介しての吸収であり、観測した信号は、X線の吸収により、d(n+1)となった最終状態における多電子状態を反映した吸収になる。よって、低スピン状態(t2g)6では最終的なホール配置は(t2g)0(eg)3なので、最終的な電子状態は2Egである。また、高スピン状態おいては、最終的なホール配置は(t2g)1(eg)2、(t2g)2(eg)1と二つある。したがって、最終的な電子状態は、(t2g)1(eg)2の時は4T1g、(t2g)2(eg)1の時は4T2g、4T1gとなる。この結果は、光励起によって、高スピン状態に転移していることを直接示すものである

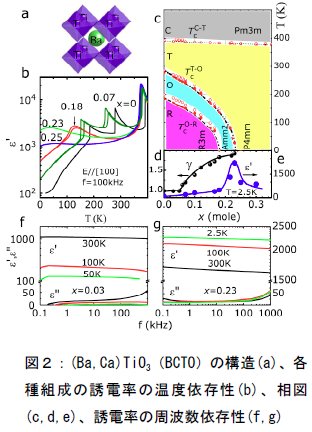

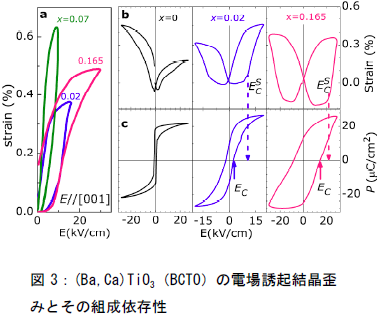

新しい量子強誘電体(Ba,Ca)TiO3単結晶の開発とその巨大電場誘起結晶歪み †

ABO3型ペロブスカイト構造を有する酸化物は物性の多様性及び構造の単純さのため、多くの研究の対象となっている。特に多くのペロブスカイト構造酸化物強誘電体は、その強誘電性が主にBサイトイオンの変移によってドライブされると考えられている。一方で、Aサイトは強誘電性及びそれに伴う外場とのカップリング効果に果たす役割については未解明な点が多く残っている。我々は、典型的な強誘電体BaTiO3と常誘電体CaTiO3の固溶体(Ba,Ca)TiO3(BCTO)の結晶育成に成功した(図2(a))。このBCTO単結晶は図2に示すように以下のような特異な物性を示す:(1) 強誘電体BaTiO3の母体に非強誘電性的なCaTiO3を固溶させているにもかかわらず、強誘電相への転移温度が母体であるBaTiO3の相転移温度を保持する。(2)Ca固溶量18-25%近傍で、一つの強誘電相からもう一つ強誘電相への相転移に関して量子揺らぎと思われる効果が顕著となる。その臨界組成のBCTO結晶は400Kから0Kまで温度にほとんど依存せず、かつ1000以上の大きな誘電応答を示す。また周波数依存性も非常に小さく、リラクサー等とは大きく異なる。(3)BCTO結晶に電場を印加すると、巨大な歪みが誘起される(図3)。これらの新奇な挙動はBaTiO3格子中に配置されたCaに深く関係していると考えられる。また、これらの結果は、鉛汚染環境問題の無い新しいピエゾ材料として注目されている(図4)。

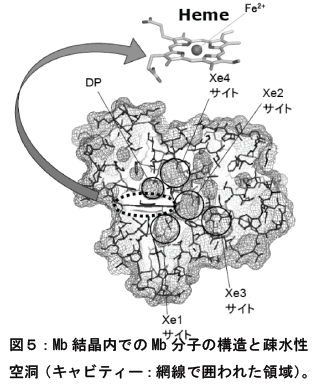

蛋白分子内での光誘起構造変化による分子輸送機構 †

X線回折を用いた動的構造解析装置を用いて、光励起による局所的電子状態変化をきっかけとする一連の構造変化(ドミノ倒し)が実際にたんぱく質でもおきるのか、という実証研究を筋肉細胞内で酸素、一酸化炭素などのガス分子の貯蔵や輸送を担っているミオグロビン(Mb)に焦点を合わせ、行った。Mbは、アミノ酸153個(分子量約17,000)が1本の鎖となって折り畳まれた構造をとっており、1つの鉄-ポルフィリン錯体(ヘム)を内包すると同時に、複数の疎水性の空洞(ここではキャビティーと呼ぶ)も内包した構造をとっている(図5参照)。Mb分子中のヘム分子の鉄に、ガス分子が可逆的に結合し貯蔵されること、さらにヘム分子の中心にある鉄原子とガス分子間の配位結合を光励起によって切断すると、このガス分子がたんぱく質分子外に出てくることが知られている。ところが、この鉄を取り巻くガス分子を蓄えているキャビティーには、分子の外側とガス分子をやり取りする為の空間が基底状態の構造解析では存在せず、いわば「密室」状態となっているのである。ガス分子のやり取りが分子内外でどのように行われているかという全体像は、たんぱく質研究者の間で長年の謎として残されてきたのである。

試料は一酸化炭素(CO)分子結合型Mb結晶を用いた。これを40Kから140K程度の低温条件下にした上で、レーザー光の照射によりミオグロビン分子内のヘムとCOの結合を切断することにより、その後COがミオグロビン分子内で移動する様子、並びにその際に発生するMb分子の変形を観測した。時間を追ってこの変形とCO分子移動の関連をプロットしたのが図6である。励起時間の経過とともに、特定キャビティー(図5の実線で囲われた領域、Xe1~4と名付けられている)内に特定の順を追って、白色で示したCO分子に起因する電子密度が増して行く様子が確認された。これらの結果を総合すると、ヘム分子から光励起で切り離されたCO分子は、DPからXe4サイト経由でまずXe2サイトに移動し、一部はバッファーのような役をするXe1サイトにも蓄積されながらXe3サイトから分子外へ出るという経路をたどることが明らかとなった。さらに、CO分子による電子密度が増加する特定のキャビティーが、分子移動と強い相関を持ちながら大きく膨らむような変形をする様子も初めて確認されたのである。この結果によって、ミオグロビン分子の密室という長年の謎の裏に、局所的化学結合変形をきっかけとする巨大分子内部の一連の協同的構造変形(一連の構造上のドミノ倒し)があることが初めて明らかとなった。

光による相転移現象で2つの秩序が時間的に分離して変化/回復することを見いだしました †

"Temporal decoupling of spin and crystallographic phase transitions in Fe(ptz)6(BF4)2", Hiroshi Watanabe, Hideki Hirori, Gabor Molnar, Azzedine Bousekksou, Koichiro Tanaka ,

Phys. Rev. B Rapid Communications, で出版予定(accepted)

(2009.4.20)

研究概要

本研究ではスピンと構造が競合した相転移現象を示すスピンクロスオーバー錯体Fe(ptz)6(BF4)2において、相転移温度近傍で光および熱的に作られた高スピン状態からの緩和ダイナミクスを観測することにより、二つの相転移現象を個々に観測することに成功した。

研究内容

スピンクロスオーバー錯体Fe(ptz)6(BF4)2においてS=2の高スピン(HS)状態とS=0の低スピン(LS)状態の間のスピン転移と同時に構造相転移(HT⇔LT)が起こる事が知られている。しかし10K/min以上で急冷すると構造が変わらずHT構造のままLS状態になることが知られており、スピンと構造の競合が起こっていると考えられている。私達はこのスピンと構造の競合状態を明らかにするため、ヒステリシスを伴う相転移点近傍での単結晶試料を用いた磁化率測定および過渡吸収測定を行った。過渡吸収測定においてはポンプ光として波長532nmのレーザー、プローブ光としてはハロゲンランプを用いた。

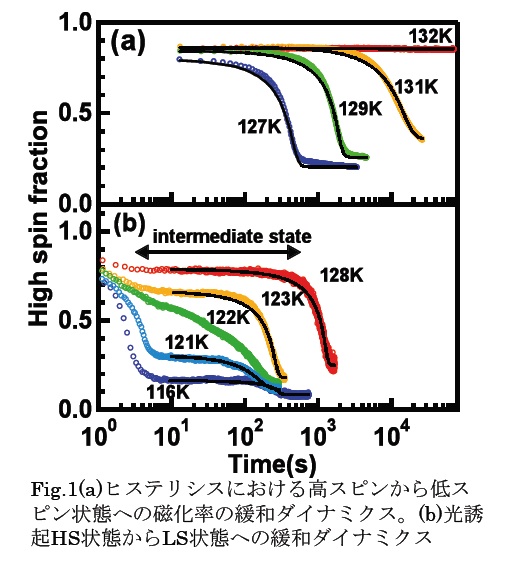

Fig. 1(a) にヒステリシスループ内における熱的に作られたHS状態の時間発展を示す。132 K以下では急冷状態であり、時間とともにHS状態からLS状態へと緩和していく様子が観測された。縦軸はHS割合、横軸は光照射停止後の経過時間を対数をとって示している。緩和時間は温度の上昇と共に長くなっていき、132 Kでは20時間の間には緩和が見られなかった。次にポンプ光照射によって高スピン状態を作り、光照射を停止後の光誘起HS状態の緩和ダイナミクスを吸光度の変化を用いて観測した。その緩和の温度依存性をFig.1(b)に示す。光照射によって作られた光誘起状態から中間状態を経て、光照射前と同じ低スピン状態へ緩和するという二段階緩和をしているのが分かる。122 K以下では温度の上昇とともに中間状態の寿命が減少していく。122 Kで中間状態の寿命がほぼ0になり、その前後でHS割合が大きく上昇し、122 K以上では温度の上昇と共に寿命が伸びていくのが観測された。

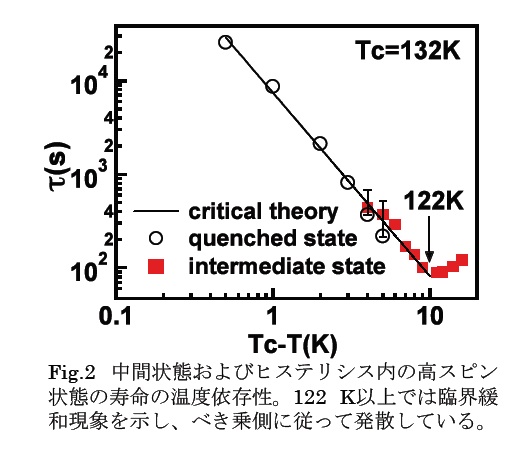

中間状態および急冷状態の寿命の温度依存性をFig. 2に示す。122 K以上では両者の緩和時間τは共に臨界緩和をあらわすべき乗則従って発散した。臨界温度Tc=132 K ± 0.2K、臨界指数Δ=2 ± 0.5でうまく再現できた。スピンクロスオーバー錯体の相転移現象はIsing-like modelを用いて説明されることがあるが、Δ=2± 0.5という値は、2Dおよび3DのIsing modelにおける臨界指数1.25、1.75という値と同じオーダーである。高スピン状態の寿命の温度依存性から122 K以上では急冷状態と中間状態は同じ状態であると考えられる。

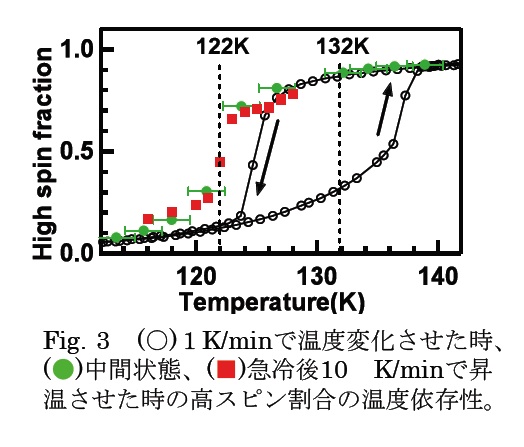

Fig. 3に緑丸で常温から80 Kに急冷した後、10 K/minで昇温した時のHS状態の温度依存性を示す。急冷状態のスピン転移温度は122Kであり、Fig. 3に黒丸で示す様に1K/minでゆっくりと温度を昇温させた時のスピン転移温度137 Kとは異なっている。またFig. 3に赤い四角で中間状態のHS割合の温度依存性を示す。急冷状態のスピン転移温度である122 Kにおいて中間状態のHS割合が大きく変わっており、このことからも中間状態と急冷状態は同じ状態であり、スピン状態に関わらずHT構造をとっていると考えられる。また赤外吸収スペクトルからも中間状態においても急冷状態と同様に1825cm-1にHT構造特有のピークが観測された。

このようにおける相転移現象と理解するためにはスピンと構造の二つの相転移現象を考える必要があると思われる。122Kおいては光誘起状態(HS-HT)からLS状態である中間状態(LS-HT)を経てLS状態(LS-LT)へと緩和する。この過程においてはスピンと構造の分離が見られる。122 Kにおいて中間状態はLS状態からHS状態へと変わる。そのため122Kから132Kでは光誘起状態(HS-HT)からHS状態である中間状態(HS-HT)を経たLS状態(LS-LT)への緩和が観測され、この過程においてはスピンと構造の相転移が同時に起こっている。132KでLS-LT状態からHS-HT状態へ相転移がおこり、基底状態が変化する、そのため132K以上ではHS-HT状態からの緩和が観測されなかった。

水のテラヘルツ領域の複素屈折率の精密決定に成功しました †

"Origin of the fast relaxation component of water and heavy water revealed by terahertz time-domain attenuated total reflection spectroscopy", Hiroyuki Yada, Masaya Nagai, Koichiro Tanaka

(2009.3.20)

水は科学において重要な物質であり、これまで多くの科学者が研究にとりくんできた。その過程で水の特異性が明らかにされてきた。例えば、4℃で密度が最大になることや異常に高いプロトン易動度などの性質があげられる。これらの性質の起源はいまだ明らかにされていないが、水の動的構造に起源を持つと考えられている。

水の動的構造とは、液体の水を構築する水素結合ネットワークそのものと、サブピコ秒(ps=10-12 s)で起こる水素結合の生成消滅過程のことである。最近の研究では、ネットワーク構造よりむしろ揺らぎが水の特異的な性質に重要な寄与をしているということが明らかになってきている。

これまでの水の動的構造の研究においてはラマン分光法を用いた構造の研究が主であった。そこで、この揺らぎを解明することが強く求められている。そのための手法として、最近の超短パルスレーザーの発展で可能になったテラヘルツ時間領域分光法(テラヘルツ=THz=1012 Hz=33 cm-1=4.1 meV)が期待されている。この方法は赤外分光に属し、選択則からいって、揺らぎを敏感に検出できる方法である。しかも、電場の実時間測定であるため、サブピコ秒領域の分極の時間相関関数を直接測定でき、複素誘電率をクラマース・クロニッヒ変換なしで求めることができるため、従来のフーリエ変換赤外分光とは違って、小さい強度を持つモードであってもつぶさに調べることが可能である。実際、テラヘルツ時間領域分光法を用いて水の研究がなされてきたものの、水の吸収の強さから、測定は困難を極め、限られた周波数領域(~2 THz)でしか行われてこなかった。この技術的な不足から、テラヘルツ時間領域分光法は水の動的構造研究に強力な手法であるにもかかわらず、その特長を十分発揮されずにいた。

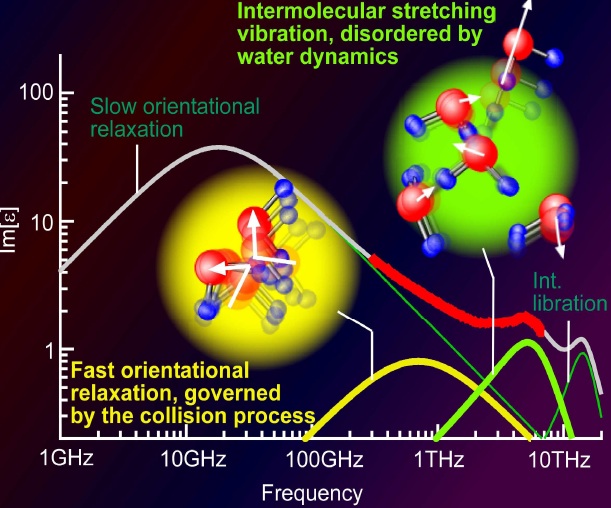

そこで、本研究では、水などの吸収の強い物質の複素誘電率の精密測定に適した方法として、テラヘルツ時間領域全反射減衰分光装置を構築し、その広帯域化に取り組んだ。特に全反射分光法に特化した温度可変装置を独自に開発し、水の精密な複素誘電率の温度依存性測定を初めて可能にした。上図に広い周波数領域の水の複素誘電率を示す。最も低周波には20GHzにピークをもつ回転緩和モードが存在する。本研究ではその高周波側の1-2 THzに存在する「速い緩和モード」の正確な抽出および温度依存性の精密測定から、先行研究とは大きく異なり、「速い緩和モード」温度依存のほとんどないモードであることを明らかにした。この結果を過去の超臨界水のマイクロ波分光の結果を組み入れて検討した結果、このモードは常温常圧で過渡的に生じている水素結合のない自由な水同士の衝突過程に起因することが強く示唆されることがわかった。これは、常温常圧で自由な水が存在していることを示す。これらの結果は、最近報告されたRaman induced Kerr effect spectroscopy およびX線発光分光の結果と定性的に一致する。